아호 청고(靑皐)

김주완

한국을 대표하는 철학자 장윤수 박사가 나의 아호를 지어 주었다. 청고(靑皐), 우리말로는 <푸른 언덕>이다.

장윤수 박사와 나는 경북대 철학과 동문 사이이다. 학교를 먼저 다녔다는 이유로 내가 선배가 되는데 기수 차이가 제법 나서 재학 시절에는 만나지 못했다. 그러나 1990년대 초 대한철학회에서 만나 여러 일들을 같이 하면서 의기투합하여 가까워졌는데 그 우정이 오늘날까지 이어지고 있다.

경북 안동에서 태어난 그는 동양 철학(유가 철학)을 전공한 학자로서 전국적인 지명도를 갖고 있을 뿐 아니라 중국이나 대만에서도 잘 알려진 석학이다. 현재 대구교육대학교 윤리교육과 교수로 재직하고 있으면서 중국 시베이대학 객좌교수로도 활동하고 있으며 한국동양철학회 회장을 지내기도 했다.

키는 작은 편이지만 검도 고단자인 그는 문무를 겸비하였으며 학문 뿐 아니라 도량이나 인품의 크기가 가히 가늠할 수 없을 정도로 우뚝하다. 꼬장꼬장하고 카랑카랑하며 스스로에게 엄격한 성품이 조선조 선비의 기품을 판박이로 갖추었다. 학문과 인품이 워낙 출중하여 후배지만 예의를 다하여 정중하게 대하고 있는 동문이다. 나는 그를 주자(朱子)나 퇴계(退溪)에 버금가는 인물이라고 감히 말하고자 한다.

2023년에는 그가 대한철학회 제54대 회장에 재임하면서 학회 창립 60주년 기념사업을 내실 있으면서도 성대하게 치렀다. 이틀(11월 10일~11일)에 걸친 기념학술대회 개최와 8권의 학술총서 간행이라는 큰 업적을 남겼다. 창립 이후 60주년에 이르는 동안 간행된 학술지 『철학연구』에 발표된 2,500편이 넘는 논문들 중에서 우수논문 146편을 선별하여 주제별로 묶은 동양철학 3권, 서양철학 3권, 창립 회장인 『허유 하기락의 삶과 사상 그리고 기억들』 1권, 초창기 주요 연구 주제였던 『칸트 철학과 <철학연구>』 1권 등이 그것이다. 학술대회에서는 특히 <아나키즘 세션>을 따로 두어 김성국 교수(부산대 명예교수, 허유하기락선생기념사업회 회장)가 「하나논리 : 허유 하기락 아나키즘의 승계와 발전」이라는 주제로 2일차 기조강연을 하는 특별 순서도 있었다.

장윤수 박사는 슬하에 1남 2녀를 두었는데 모두가 의사이다. 특히 장녀는 서울대 의대 출신의 전문의로서 한국 의료계를 선두에서 견인하고 있다.

내가 장윤수 박사에게 아호를 지어 받은 경위는 다음과 같다.

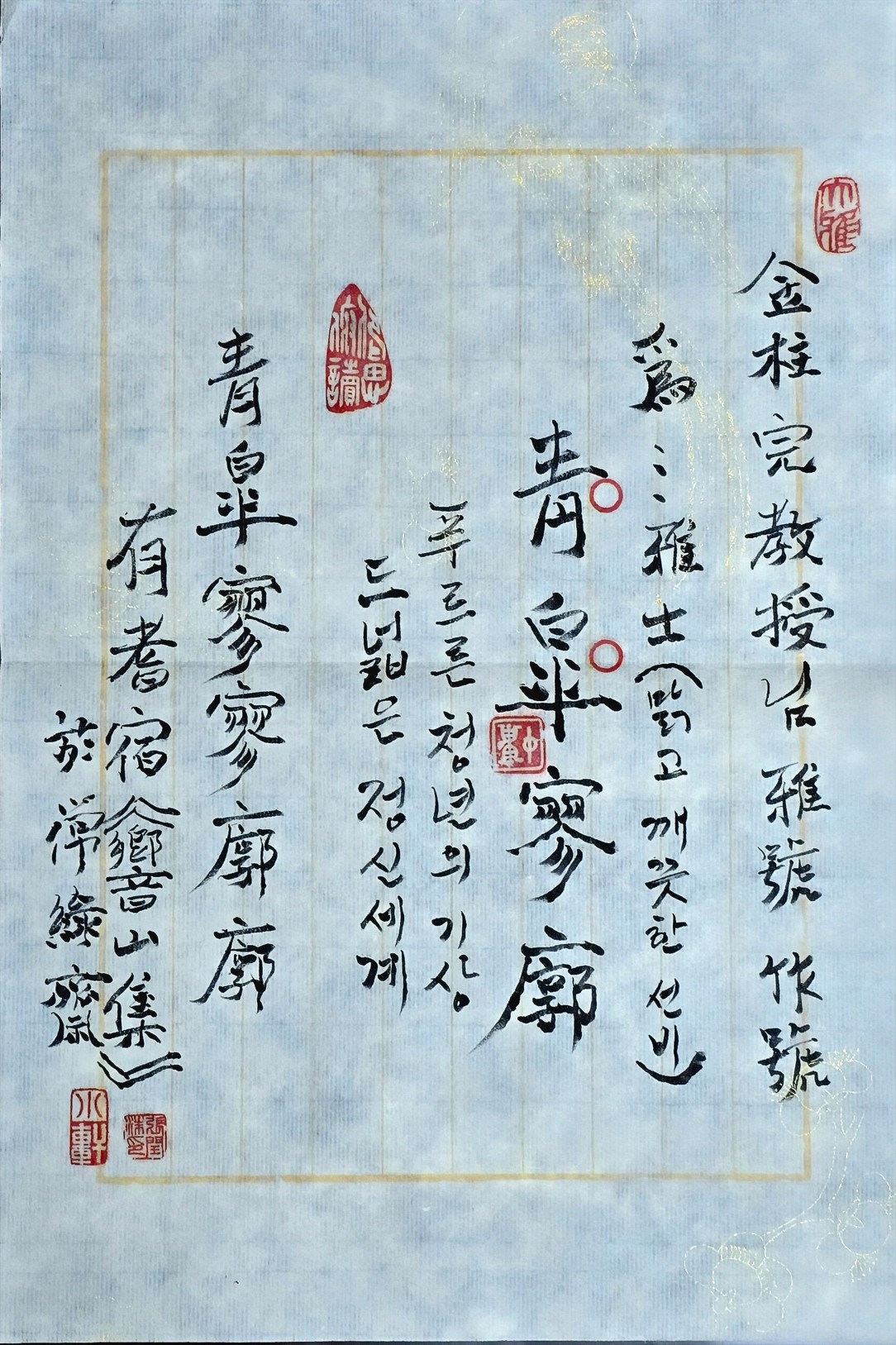

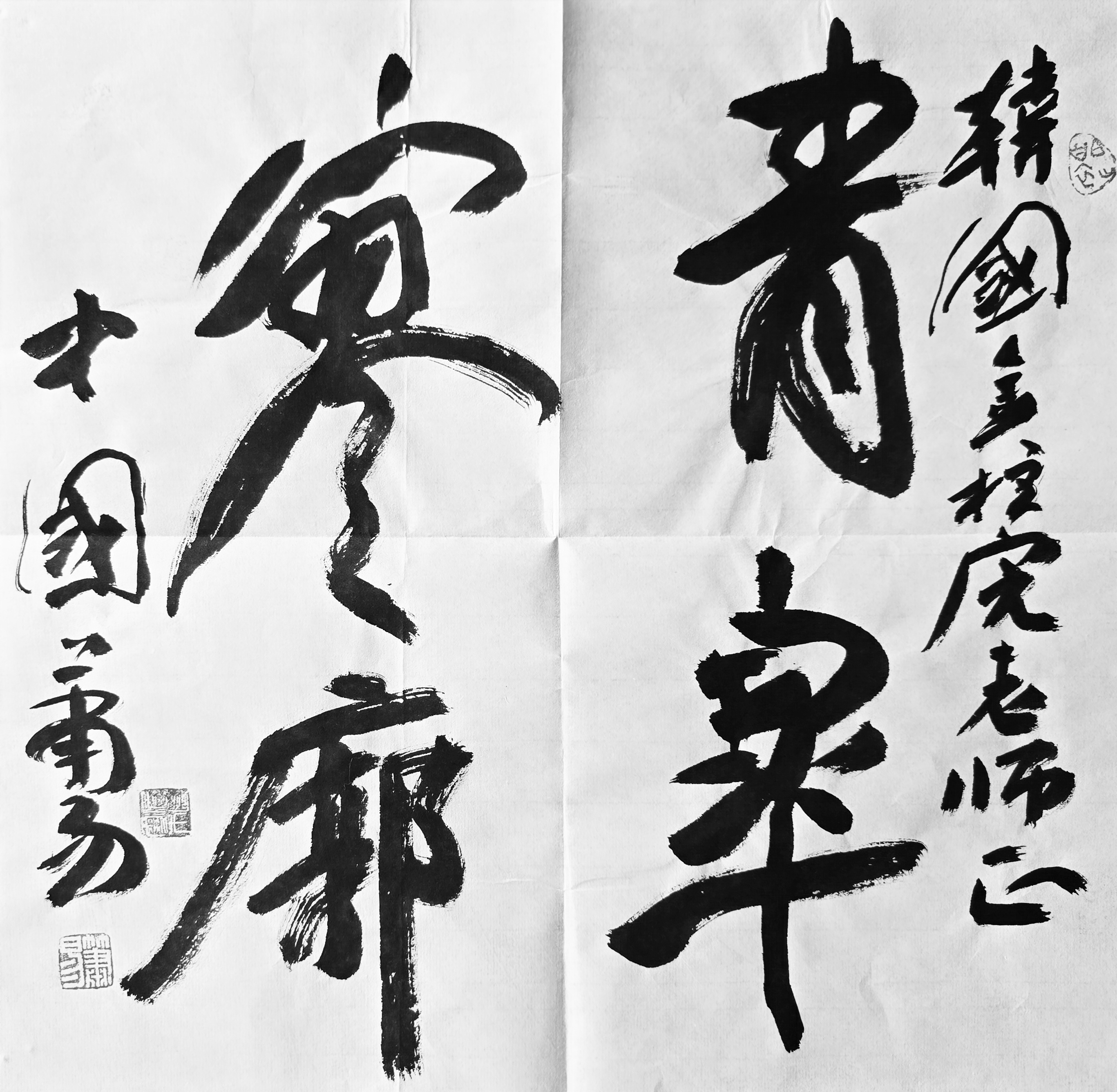

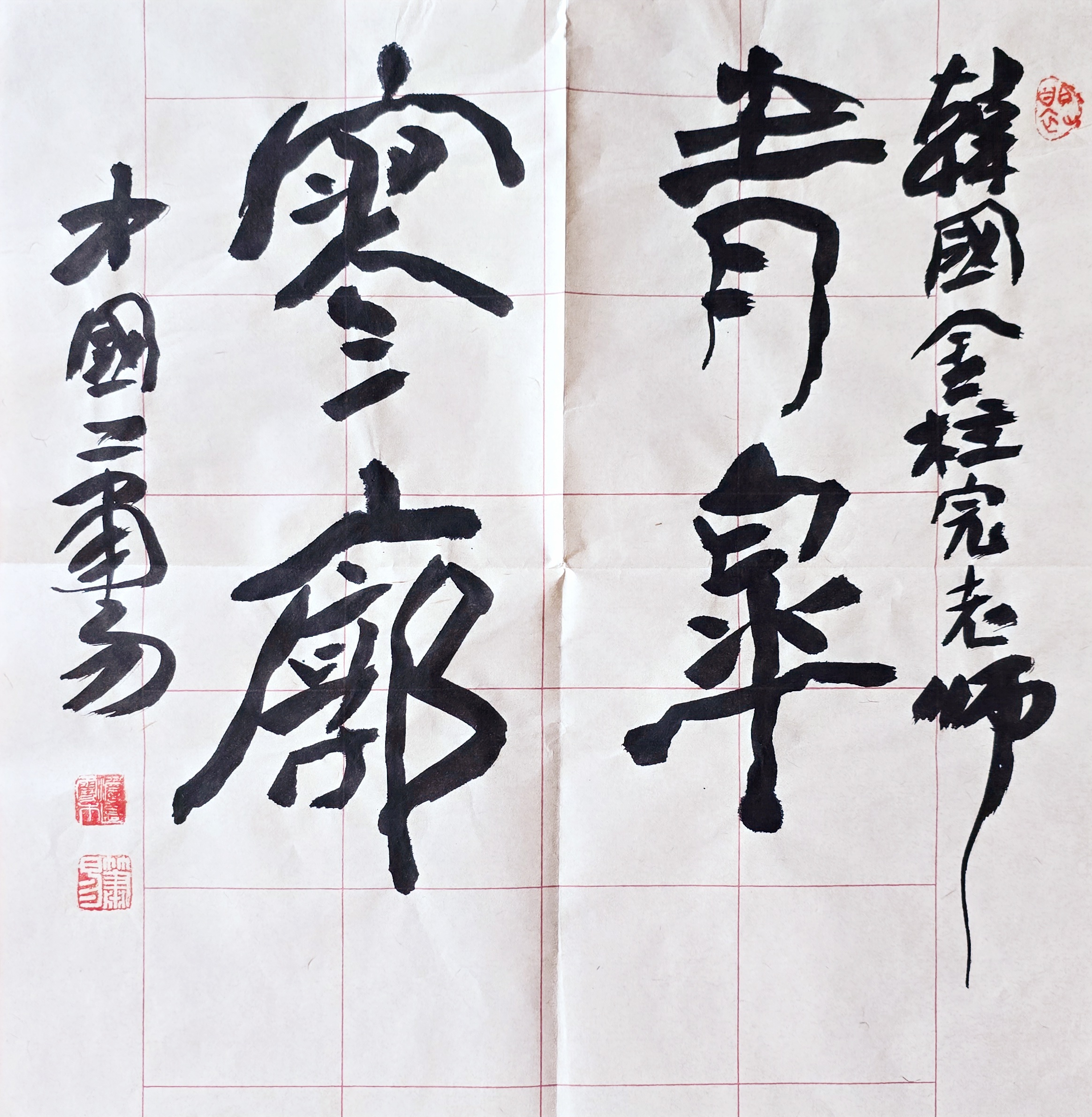

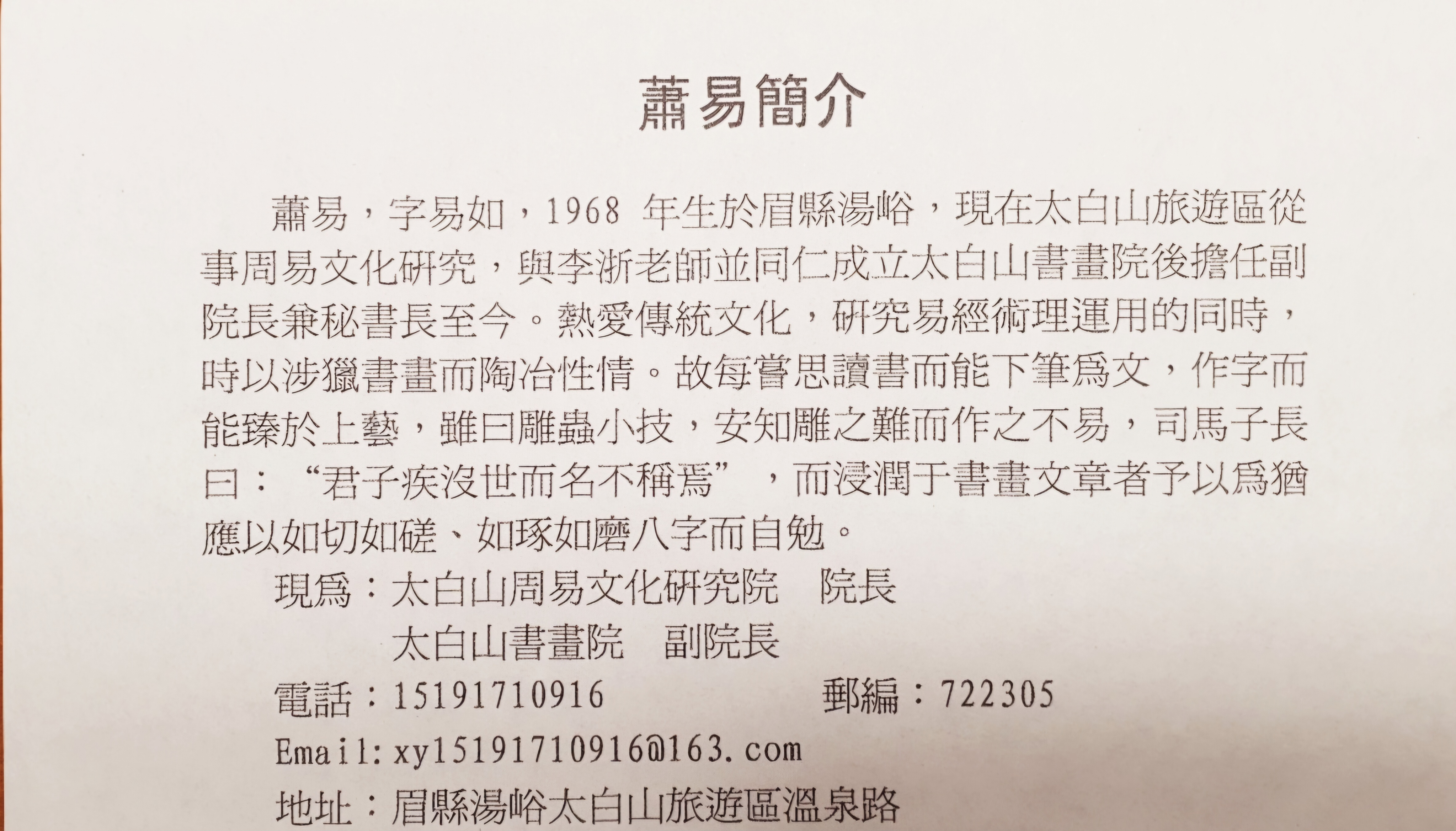

2024년 4월 6일, 허유하기락선생기념사업회(회장 김성국 박사)에서 창립기념 학술대회(주제:아나키즘과 문학)를 상주 낙동강문학관(관장 박찬선 시인)에서 개최하였는데, 오찬 시간의 대화 주제로서 아호 이야기가 있었다. 그 자리에서 나는 장윤수 박사에게 “나의 아호도 하나 지어 주면 좋겠다”고 부탁하였고 그로부터 40여 일 후인 5월 14일에 장 박사는 작호하여 카카오톡으로 내게 보내왔다. 다시 10여 일 뒤인 5월 26일 대한철학회 창립 60주년 기념식장인 경북대 인문한국진흥관 행사장(B13)에서 나의 아호를 친필 휘호하여 표구한 액자를 그는 나에게 건네주었다. 그 후 2024년 하계방학에는 장 박사의 중국 출장길에서 섬서성의 저명한 서예가 소이(蕭易) 선생의 글씨로 나의 아호를 두 점이나 받아서 등기 우편으로 보내왔다.

아호 청고(靑皐)는 <푸른 언덕>이다.

장윤수 박사와 중국 서예가 소이 선생이 친필 휘호한 <청고료확(靑皐廖廓)>은 <푸른 언덕 확 트인 곳>이라는 의미이다. 장 박사는 출처와 해설의 글을 별도로 써 주었는데 거기에는 <푸르른 청년의 기상, 드넓은 정신세계>라고 되어 있다. 장 박사는 평소 나에게서 ‘청년의 기상’을 보았다고 부연 설명을 했다. 부족한 나를 그렇게 보았다니 그저 감사하고 황송할 뿐이다. 철학을 전공한 시인이라는 나의 처지를 배려하여 삶의 방향을 제시해 준 것이라고 나는 믿는다.

나는 <청고료확>이라는 말이 단번에 마음에 들었고 곱씹을수록 정감이 가서 흡족하기 짝이 없다. <료(廖)>는 <텅 비고 강대한 하늘 료>로도 쓰이고 <쓸쓸할 료>로도 쓰인다. <확(廓)>은 <클 확>으로도 쓰이고 <둘레 곽>으로도 쓰인다.

이를 각각 적용하면 청고료확은 다음과 같은 두 가지 의미를 가질 수 있다.

<푸른 언덕, 넓고 큰 하늘>

<푸른 언덕, 쓸쓸한 둘레>

나는 이 두 가지 의미가 모두 다 좋다.

푸른 언덕은 생명의 언덕이며 평지를 벗어나 평지보다 높은 곳이다. 그곳의 다른 이름은 <자유>라고 해도 좋을 것이다. 내가 푸른 언덕이라면 내게 올라오는 자는 누구나 보다 넓고 보다 큰 하늘을 자유로이 보게 될 것이다. 시야가 넓어질 것이고 미래를 예견할 수 있을 것이다. 전망의 능력이야말로 인간을 동물보다 더 높은 존재로 정위시키는 근본 중의 하나이며, 인간 중에서도 더 밝은 눈과 더 밝은 사유를 가능케 하는 가늠자이다. <푸른 언덕, 넓고 큰 하늘>을 나는 나의 철학적 자아이자 철학적 자아의 지향점으로 삼아야 할 것이다.

푸른 언덕은 죽은 언덕이 아니라 살아 있는 언덕이다. 살아 있는 언덕에는 마음도 살아 있을 것이다. 살아 있으므로 쓸쓸함이 있을 것이다. 푸른 언덕에 올라서 보면 사방의 둘레가 허허하고 쓸쓸할 것이다. 인간은 삶의 바다에 떠 있는 외로운 섬이다. 쓸쓸함을 느낄 때 우리는 살아 있는 것이고, 쓸쓸함을 망각할 때 우리는 우리의 영혼을 망각하게 되어 살아 있지 못할 것이다. 따라서 <푸른 언덕, 쓸쓸한 둘레>는 나의 시적 자아에 다름 아닌 것이라 할 수 있다.

여생이 얼마일지는 몰라도 <나는 푸른 언덕(자유)이 되어, 넓고 큰 하늘(철학적 사유)을 바라보며 쓸쓸한 둘레(시적 감성)의 가운데서 자꾸 푸르러 가는(실존적) 삶을 살아야 할 것 같다>. 모든 것이 하얗게 사라져 갈 생의 종점을 향해서 자유를 구가하면서 자꾸 푸르러 가야 할 것이다. 내가 사랑하는 철학자, 장윤수 박사가 내게 준 규정이자 소명이기 때문이다.

'산문 · 칼럼 · 카툰에세이 > 산문' 카테고리의 다른 글

| [수필] 언어는 존재의 집이다/김주완 (0) | 2024.09.21 |

|---|---|

| 나의 이름들/김주완 (0) | 2024.08.19 |

| [강변 산책] 물가를 걷다 _ 김주완 (3) | 2022.12.23 |

| [구상 시인과의 인연] 내게 시인이라는 관을 씌워 주신 구상 선생님 - 김주완 (0) | 2019.11.30 |

| [언령]-명칭의 유래-2019년 11월 (0) | 2019.11.30 |